Modul 1: Zentren der Moderne – Berlin, Wien, Bern

Deutsch in der Schweiz

Typisch Schweizerdeutsch – die Sprache der Schweiz[1]

Habt ihr euch auch schon gefragt, was das Schweizerdeutsch eigentlich so speziell macht? Was es mit den sogenannten Helvetismen auf sich hat und weshalb die Schweizer zum Beispiel das Doppel-S nie benutzen? In diesem Artikel erkläre ich euch, was das Schweizerdeutsch so speziell macht, weshalb wir Schweizer nicht dasselbe Hochdeutsch haben wie die Deutschen und was es jetzt eigentlich genau mit diesen Schweizern und ihrer Sprache auf sich hat.[…]

Schweizerdeutsch ist eine gesprochene Sprache

Die Schweiz ist ja ein kleines Land. Trotz unserer „nur“ 8 Millionen Einwohner haben wir 4 Landessprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Der grössere Teil der Schweiz lebt in der Deutschschweiz und spricht somit Deutsch. Jedoch: Schweizerdeutsch ist nur eine gesprochene Sprache. Unsere offizielle Schriftsprache ist Deutsch. Hochdeutsch. Und das lernen wir schon sehr früh. Im Fernsehen, teilweise im Radio, der Unterricht in der Schule und alles Schriftliche ist auf Hochdeutsch. Wir verstehen es also schon sehr bald und ohne grössere Probleme. Es selbst zu benutzen (sprechen wie auch schreiben) ist dann noch ein weiteres Thema, worauf ich weiter unten noch eingehe ;-). Seit einigen Jahren bekommt das Schweizerdeutsch immer mehr Aufwind. Gerade die jüngere Generation kommuniziert mittlerweile auch schriftlich auf Schweizerdeutsch. E-Mails, SMS und Whats App sei Dank ;-). Wenn wir einander schreiben, dann wird ein Text einfach so geschrieben, wie man es sagt. Es gäbe zwar eine korrekte Rechtschreibung – je nach Dialekt – aber die kennt bloss (praktisch) niemand. Wir übersetzen also „frei nach Schnauze“ (oder wie wir sagen: „Wie nis dr Schnabu gwachse isch“) unseren Dialekt ins Schriftliche und müssen uns gar nicht überlegen, ob das jetzt korrekt ist oder nicht. […] Dieses Verhältnis von Schweizerdeutsch und Hochdeutsch hat sogar einen Namen: Diglossie. Das bedeutet, dass beide Sprachen eine klare Funktion haben. Das Hochdeutsch wird für alles Offizielle, in Dokumenten, in der Schule, in den Printmedien gebraucht, das Schweizerdeutsch im Alltag. Die beiden Sprachen haben also verschiedene Funktionen, jedoch ist nicht eine davon wichtiger oder besser. […]

Dialekte

So klein die Schweiz auch ist, es gibt sehr viele verschiedene Dialekte. Auch wenn wir uns untereinander zwar grösstenteils verstehen, gibt es doch ziemliche Unterschiede, vor allem in der Aussprache. Als erstes unterscheidet man nach Kanton (Bundesländer in D). Im Kanton Bern spricht man Berndeutsch, im Kanton Zürich spricht man Zürichedeutsch und im Kanton Wallis spricht man Walliserdeutsch. Jedoch gibt es auch innerhalb einzelner Kantone ziemliche Unterschiede. Gerade im Kanton Bern, wo ich zu Hause bin. Da kommst du in ein anderes Tal und schon ist die Sprache völlig anders. […] Ein tolles Beispiel für die verschiedenen Dialekte ist das Wort „Apfelkerngehäuse“. (Da musste ich jetzt zuerst googeln, wie das denn auf Hochdeutsch heisst ;-).) Das kann je nach Dialekt Gröibschi, Bütschgi, Bitzgi, Bixi, Gigetschi, Gürbschi oder auch Bätzi heissen. Oder den Schluckauf nenne ich zum Beispiel Gluggsi, dem kann man aber auch Hitzgi, Schluckser oder Hickser sagen.

Schweizerdeutsch = Hochdeutsch?

Schweizerdeutsch und Hochdeutsch sind beides deutsche Sprachen. Somit sind sie sich einerseits ziemlich ähnlich – und doch ist vieles auch völlig anders. Zum Beispiel haben wir Schweizer viele französische Begriffe adaptiert. Wir sagen Portemonnaie zur Geldbörse, Necessaire zum Kulturbeutel, Trottoir zum Gehsteig, Couvert zum Briefumschlag und so weiter. Diese Wörter sind auch in unserem schriftlichen Deutsch korrekt. Wir lernen also in der Schule die deutsche Sprache, aber trotzdem haben wir unsere „eigenen“ Begriffe. In schweizerisch korrektem Deutsch sagen wir immer noch Portemonnaie und nicht Geldbörse. Ein weiterer Punkt ist das Doppel-S. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, dass ich hier auf dem Blog niemals ein Doppel-S brauche. Und jetzt, wo ich es euch zeigen möchte, finde ich es nicht mal auf der Computertastatur. 😉 Das gibt es bei uns halt einfach nicht. Wir können’s zwar lesen, aber wir brauchen’s nicht. (Unsere Computertastatur ist z.B. auch anders aufgebaut – das Doppel-S gibt’s gar nicht auf einer Schweizer Tastatur =).) Auch der Sprach- bzw. Satzaufbau ist im Schweizerdeutsch anders als im Hochdeutsch. Wir haben zum Beispiel nur eine Vergangenheit, den Perfekt. Alle unsere Sätze in der Vergangenheitsform bauen wir in der Perfekt-Form auf. Das macht ein „übersetzen“ ins Hochdeutsch natürlich noch einmal etwas schwieriger.

Typische Laute: „ch“ und „li“

Ja, dieses „ch“, dieses „kratzige“ Geräusch sag ich mal, ist schon ziemlich typisch für unsere Sprache. Dort, wo ihr im Hochdeutschen ein „k“ braucht, brauchen wir in vielen Fällen ein „ch“ und sprechen dies auch so aus. Hart – nicht fein. So wie z.B. im Wort „Ach“. Das „ch“ kommt vom Hals hinten und kann für Nicht-Geübte schon etwas speziell sein. Aber keine Angst – wir haben nicht regelmässig Halsschmerzen – für uns ist dieser Klang ziemlich normal 😉 […] Auch typisch fürs Schweizerdeutsch ist unser „-li“. Ja, wir verniedlichen gerne unsere Wörter – praktisch alle Substantive kann man auch mit -li verniedlichen, und das klingt gar nicht mal so komisch für uns ;-). (Wir sind ja auch ein kleines Land… Vielleicht liegt’s daran?)

Helvetismus

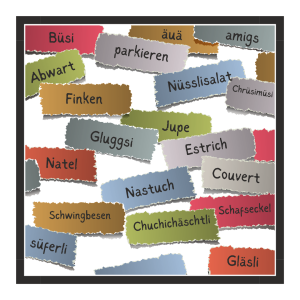

Helvetismus ist der Begriff, auf den man sehr schnell stösst, wenn man sich mit der schweizerdeutschen Sprache auseinander setzt. Helvetismen sind sprachliche Besonderheiten, die im Schweizer Hochdeutsch verwendet werden, nicht jedoch im gesamten deutschen Sprachgebiet. Wie oben schon erwähnt gibt es Wörter, welche in unserer Sprache korrekt sind, die in Deutschland und Österreich jedoch nicht verstanden werden. Neben den französischen Wörtern gibt es auch einige andere. Und gerade diese sogenannten Helvetismen sind manchmal sehr schwierig. Wenn man sich nicht wirklich mit der Sprache auseinander setzt, kann man die nicht unterscheiden und somit entstehen im Gespräch manchmal lustige Situationen. Diese Helvetismen sind für uns nämlich Hochdeutsch, und nicht primär Schweizerdeutsch.

Bsp. typische Helvetismen:

Nüsslisalat (Feldsalat)

parkieren (parken)

Schwingbesen (Schneebesen)

Estrich (Dachboden)

Abwart (Hausmeister)

Jupe (Rock)

Natel (Handy)

Finken (Hausschuhe)

Nastuch (Taschentuch)

Ein weitere Punkt des Helvetismus ist die Grammatik. Im Schweizer Hochdeutsch heisst es zum Beispiel das Mail anstatt die Mail. Auch der Plural wird teilweise anders gebildet und gewissen Perfektformen bilden wir im Schweizer Hochdeutsch mit „sein“: „ich bin gesessen“ ist absolut korrekt im Schweizer Hochdeutsch. […]

Fazit

Der Begriff Schweizerdeutsch ist also ein Überbegriff für Deutschschweizer Dialekte, die sich zum Teil sehr stark unterscheiden. Die Begrifflichkeit ist manchmal etwas schwierig. Helvetismen sind diejenigen Wörter, welche in der Schweizer Standardsprache, also im Schweizer Hochdeutsch, korrekt sind. Sobald ein Wort jedoch auf einen Dialekt beschränkt ist, ist es Mundart. Ob das Schweizerdeutsch eine eigene Sprache ist oder nicht, lässt sich nicht abschliessend beurteilen. Die Wissenschaftler sind sich in dieser Frage nicht einig – und werden es wohl auch nie sein. Ich finde aber: Hauptsache wir verstehen einander – auch wenn es vielleicht manchmal etwas komisch klingen mag =).

FRAGEN ZUM TEXT SCHWEIZER DEUTSCH

- Was sind die vier Landessprachen der Schweiz?

- In welchen Situationen verwendet man in der Schweiz Hochdeutsch?

- In welchen Situationen verwendet man in der Schweiz Schweizerdeutsch?

- Wie kommuniziert die jüngere Generation heute oft in der Schweiz?

- Was bedeutet der Begriff Diglossie?

- Warum benutzen Schweizer kein Doppel-S in der Schriftsprache?

- Was sind Helvetismen? Nennen Sie auch 2 Beispiele aus dem Text!

- Welche Besonderheit hat das Schweizerdeutsch im Kontext von “Vergangenheit”?

- Was sind zwei typische Laute oder Endungen im Schweizerdeutsch?

- Was ist ein Beispiel für einen grammatikalischen Unterschied zwischen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch?

SCHWEIZER DEUTSCH VERSTEHEN

Im folgenden Video hören Sie vier Personen aus der Schweiz. Schauen Sie sich das Video an und versuchen Sie zu verstehen, worüber die Personen sprechen.

Fragen zum Video:

- Fanden Sie das Video leicht oder nicht so leicht zu verstehen?

- Woher kommen die vier Personen? Was lernen Sie im Video über die Personen?

- Welche besonderen sprachlichen Merkmale haben Sie im Schweizer Deutsch gehört? Was war anders als Hochdeutsch?

SCHWEIZER DEUTSCH IM LIED

Hören Sie sich das Lied “Campari Soda” der Band Taxi aus dem Jahr 1977 an. Welche Wörter verstehen Sie? Schauen Sie sich danach den Liedtext an und versuchen Sie mit einem Partner/einer Partnerin den Liedtext zu verstehen.

- Permission to reprint text has been granted by author of the blog www.herz-kiste.ch, Debby Krähenbühl. [...] markiert vorgenommene Auslassungen. ↵

apple core

hiccup